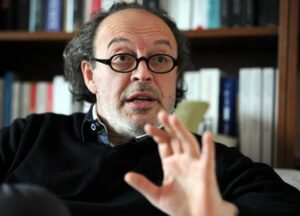

Troisième et dernière partie du questionnaire littéraire confié à Joseph Vebret…

On dit parfois que tout roman a un côté autobiographique. Écrit-on pour exorciser un certain vécu, ou au contraire pour aller au-delà de soi ?

Je nourris une passion pour Flaubert, auquel j’ai consacré plusieurs livres. Sa capacité à être absent de ses romans, à construire des intrigues basées sur l’observation et le style en dehors de toute référence à lui-même. J’en suis incapable, sauf dans le cadre d’un récit historique pour lequel je dois impérativement suivre la chronologie des faits qui se sont déroulés.

Écrire un roman, une fiction, revient souvent à une manière de nommer ce qui nous travaille en silence, d’exorciser un nœud, une douleur, un désir ou une énigme. Mais c’est aussi un acte de dépassement : aller au-delà du moi pour toucher quelque chose de plus vaste, plus universel. Même dans l’autofiction, il y a déplacement, transfiguration. Le soi devient un laboratoire, un tremplin, un filtre. L’écriture autobiographique n’est jamais confessionnelle au sens brut : elle est construction, mise en scène, quête de vérité à travers le mensonge fictionnel.

Quand j’écris, je me sers de mon expérience comme d’un terreau, mais je ne cherche pas à me raconter. J’emprunte, je déplace, je transforme. Il y a toujours un moment où le texte prend son autonomie, où les personnages deviennent autres, plus vivants que moi. Et c’est là que l’écriture devient vraiment libératrice : quand elle ne me parle plus seulement de moi, mais de ce qui me dépasse. Dès lors ce n’est pas moi, mais un double littéraire.

Peut-être que l’on commence à écrire pour se réparer, mais que l’on continue pour explorer ce qu’on ignore encore. Écrire revient à s’inventer d’autres vies, non pas pour fuir la sienne, mais pour lui offrir d’autres horizons.

Les biographies me passionnent. L’autobiographie pure dont je serais le personnage principal m’ennuie d’avance. Et elle n’aurait aucun intérêt. Mais il est vrai que je ne peux écrire qu’à partir de moi, de mes vertiges, de mes fêlures, de mes labyrinthes. Ce n’est pas une confession : c’est une transmutation. Je n’écris pas pour me raconter, mais pour décaler le regard, pour faire advenir autre chose à partir de ce que je porte en silence.

Le roman ne dit pas moi, il dit cela en moi qui ne sait pas se nommer. Il y a parfois, dans l’écriture, une volonté de purification, comme si mettre les choses en mots permettait de les exorciser. Mais ce n’est pas une fuite : c’est un franchissement. Écrire, pour moi, c’est aller vers l’inconnu avec, pour seul viatique, le trouble de ce que je crois savoir de moi.

Je vais le dire autrement. Parce que le sujet est au cœur de mes interrogations, et plus encore depuis que je suis revenu à la fiction : pourquoi ce besoin impérieux d’écrire ?

Pour moi, ce n’est pas tant s’exprimer que revenir à soi. Une manière de faire halte, de reprendre pied dans un monde qui nous disperse. Il y a tant de voix extérieures, tant de sollicitations, tant de récits imposés, sociaux, familiaux, médiatiques, que l’on finit parfois par se perdre en surface, à ne plus entendre ce qui, en nous, résiste ou s’effondre en silence. L’écriture me permet de descendre en moi-même, non pas pour m’y enfermer, mais pour retrouver un noyau de lucidité, de continuité, de vérité intérieure. C’est une reprise de possession lente, fragile, tâtonnante, mais essentielle.

Quand j’écris, je recompose des fragments épars, je tente de mettre un peu d’ordre dans le tumulte. Ce n’est pas une volonté de contrôle, mais un besoin de sens. Les mots me permettent de regarder en face ce que je fuis dans le quotidien. C’est prendre la mesure de ce qui m’habite, y compris dans ce que je ne comprends pas encore. C’est écouter ce qui n’a pas trouvé sa forme.

Reprendre possession de soi, ce n’est pas brosser un portrait figé ou cohérent, c’est accepter les contradictions, les vides, les doutes. L’écriture me donne cette latitude. Elle me permet de ne pas trahir ce que je ressens par excès de simplification. À mesure que j’avance dans un texte, je m’aperçois que ce que je croyais penser s’infléchit, que ce que je croyais avoir oublié remonte.

Il y a dans l’acte d’écrire quelque chose de l’ordre du déchiffrement, non pas de la réalité extérieure, mais de ce qui, en moi, cherche à prendre forme. Et cette reprise de soi n’est jamais un repli. Au contraire. Plus j’écris, plus je comprends que ce que je nomme moi est traversé par des voix, des héritages, des blessures collectives. C’est un lieu de passage, pas une forteresse.

Écrire, c’est reprendre possession de soi en se dépossédant un peu, en laissant place à l’autre en soi, au souvenir d’une mère, à une enfance murmurée, à un amour perdu, à une colère qui n’était pas la mienne, mais que j’ai portée. Cela s’appartenir : reconnaître que nous sommes faits d’emprunts, de présences, d’absences. Reprendre possession de soi, c’est parfois s’autoriser à se perdre, à se réécrire autrement. L’écriture me rend cette souplesse-là : elle me redonne une intimité vivante avec moi-même.

Ce travail introspectif, aussi exigeant soit-il, ne doit jamais se faire aux dépens du lecteur. Celui-ci ne cherche ni la confession brute ni le déballage émotionnel de l’auteur ; ses tourments personnels ne l’intéressent que dans la mesure où ils se transfigurent en œuvre. Ce que le lecteur attend, c’est une histoire capable de le saisir, de l’emporter malgré lui, de le précipiter dans les replis de l’âme humaine sans qu’il ait vu venir le vertige.

Sinon, à quoi bon ? Les états d’âme de l’écrivain doivent se dissoudre dans la chair des personnages, se cacher dans leurs gestes, leurs silences, leurs contradictions ; ils doivent irriguer la narration en profondeur, sans jamais prendre le devant de la scène. C’est dans cette alchimie que réside la littérature : faire de l’intime une énigme universelle, une voix qui embarque le lecteur, parfois contre son gré, bien au-delà de celui qui l’a écrite.

Dire que la littérature embarque le lecteur, y compris contre son gré, c’est rappeler qu’elle n’a rien d’un loisir docile. Elle n’est pas là pour flatter nos certitudes, encore moins pour nous bercer. Elle nous déplace. Elle nous prend par la manche et nous fait traverser des zones où nous n’avons pas envie d’aller : la jalousie, la lâcheté, la honte, le désir, la tentation du mal. Ce mouvement peut être rétif : on résiste, on voudrait refermer le livre, on se dit « ce n’est pas moi ». Et pourtant, à force de mots, de scènes, de visages, quelque chose cède. Le texte se met à travailler en nous, à notre insu.

Contre son gré ne signifie pas sans consentement, mais au-delà du confort. La littérature se doit d’intensifier le réel. Flaubert nous oblige à habiter l’ennui, la rêverie toxique d’Emma, jusqu’à sentir ce que l’illusion peut avoir de fatal. Dostoïevski nous contraint à demeurer prisonniers de la conscience torturée de Raskolnikov, jusqu’à l’écœurement et la compassion.

Baudelaire nous fait regarder la beauté au fond de la boue, la rose dans le ruisseau. Maupassant, avec Le Horla, nous installe dans un trouble qui n’a plus d’issue claire : le démon est-il dehors ou dedans ? Ce ne sont pas des promenades ; ce sont des descentes.

Embarquer son lecteur suppose de tenir ferme le gouvernail. Le style n’est pas un ornement, c’est la carte et la boussole. Le rythme d’une phrase, la coupe d’un paragraphe, un pronom qui bascule, une focalisation qui se resserre, tout cela organise le voyage et ses périls. On avance parce que la syntaxe nous tire, parce qu’un détail minuscule (une mèche qui colle au front, une tasse à moitié vide, une tache d’encre) ouvre une chambre entière de l’âme.

On avance aussi parce que l’auteur accepte de perdre un lecteur pressé : il renonce à la facilité, préfère la vérité des détours à l’efficacité du raccourci. C’est un pari de confiance : « Suis-moi, tu ne gagneras peut-être pas du temps, mais tu gagneras en profondeur. »

Embarquer, c’est également refuser la morale qui clôt le débat. La littérature n’est pas un tribunal révolutionnaire. Elle est une salle d’audience où toutes les voix, y compris les plus dérangeantes, ont droit de parole. Elle nous expose à la complexité des motifs, aux demi-teintes des actes, aux remords qui n’arrivent pas à l’heure. Elle nous apprend que l’âme n’est pas un bloc, mais un labyrinthe, un théâtre où se parlent des forces contraires.

Dès lors, contre son gré veut dire : contre nos habitudes de juger trop vite, contre la paresse qui voudrait trancher. On continue de lire parce qu’on veut savoir, mais surtout parce que, lisant, on consent à ne plus savoir tout à fait.

Dans un monde qui nous somme d’aller vite, d’aimer ou de balayer d’un clic, la littérature est l’expérience inverse : ralentir, s’attarder, regarder en face. Elle n’a d’intérêt que si elle nous prend au sérieux au point de nous inquiéter. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon un livre qui ne fait que conforter le lecteur dans ce qu’il était avant d’ouvrir la première page ? Embarquer, c’est produire un léger déplacement du centre de gravité : on referme le volume avec une gêne, une tendresse, une lucidité qui n’existaient pas tout à fait avant. On n’a pas appris une leçon, on a traversé une partie de soi que l’on ne connaissait pas.

Encore merci à l’auteur pour toutes ces réponses ! Découvrez ici les livres de Joseph Vebret…